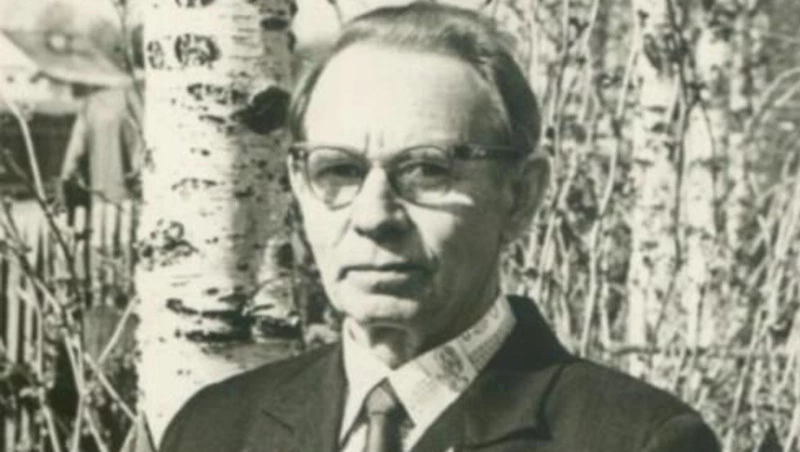

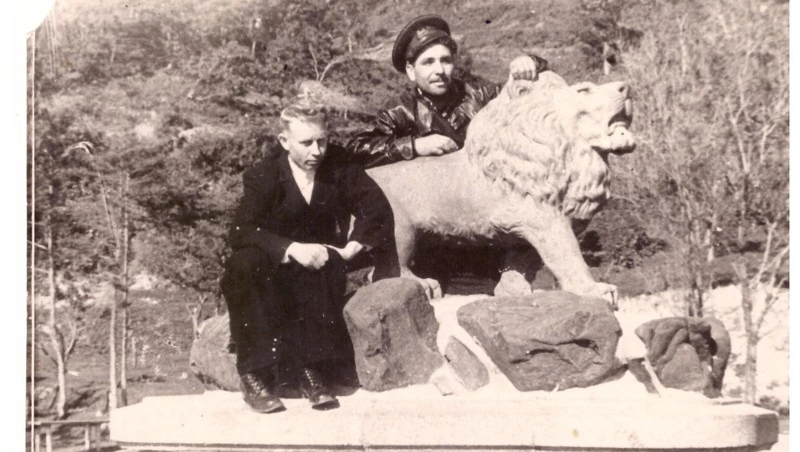

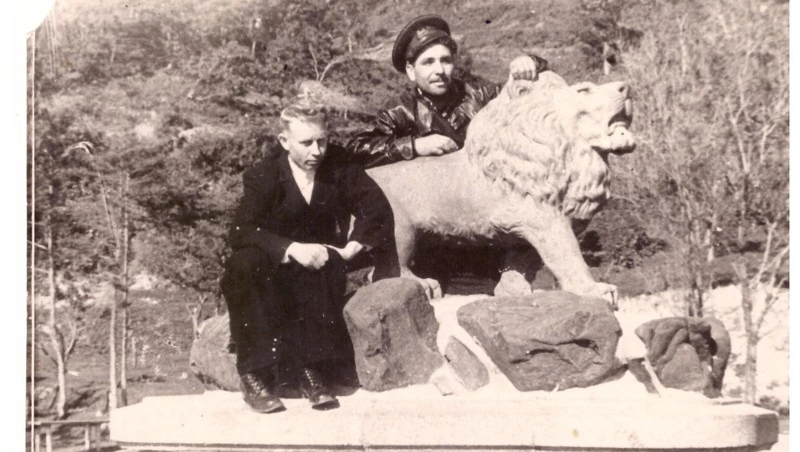

Историк и журналист Михаил Томилов участвовал боях за освобождение Южного Сахалина в 1945 году

Этого неординарного талантливого человека, ветерана Великой Отечественной войны помнят многие сахалинцы.

В сахалинских СМИ в послевоенные годы работало немало наших коллег, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны и участвовали в освобождении Южного Сахалина и Курильских островов. В год 80-летия Великой Победы мы решили рассказать об этих замечательных людях — истинных патриотах, которые внесли неоценимый вклад в разгром фашизма и японского милитаризма, а позже в развитие островной журналистки.

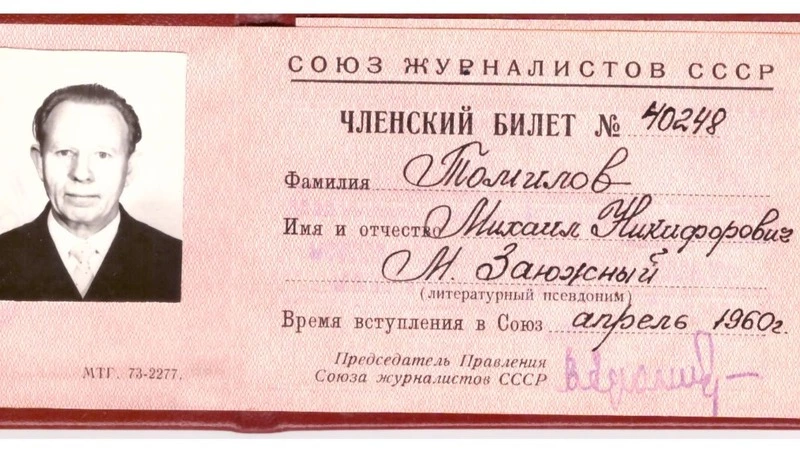

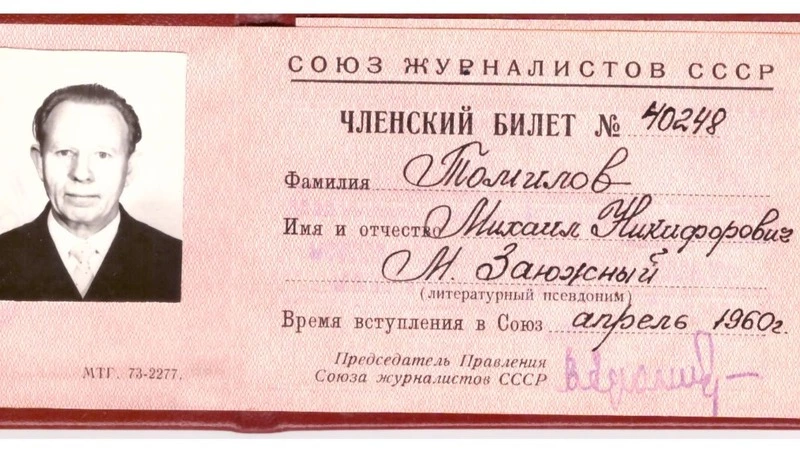

Один из них, Михаил Никифорович Томилов, участвовал в освобождении юга Сахалина, позже занимался историей, работал в нескольких газетах, стал членом Союза журналистов СССР.

Пятнадцатилетний учитель

Михаил Томилов родился 10 октября 1919 года в деревне Большой Дор Кичменгско-Городецкого района Вологодской области.

Этимология названия этого населенного пункта восходит к древнерусскому слову «дор». В книге «Живописная Россия» (1881 года издания) говорится:

«Самые росчисти в лесу (подсеки или поджоги), возделанные и оживленные человеческим трудом, носят повсюду неизменное имя доров».

По русскому Северу разбросано немало населенных пунктов с таким названием. В том, где родился Михаил, накануне революции 1917 года проживало чуть менее 300 крестьян. Они выращивали рожь, яровую пшеницу, овёс, ячмень, горох, картофель, лён.

По тем временам Дор считался довольно большой деревней. В 1921 году здесь даже открыли вспомогательный почтовый пункт.

Бурные события 1930-х не обошли стороной глубинку Вологодской области. Потрясением для крестьян стали борьба с религией и коллективизация. Затронули эти процессы и Михаила Томилова.

Любознательный с детства, он рано начал читать и писать. Учился в школе села Кобыльск Кичменгско-Городецкого района. Был пионером, затем вступил в комсомол.

В 15 лет назначен учителем начальных классов в Дорожковскую неполную среднюю школу. В нее ходили дети из полутора десятков окрестных деревень.

Условия для жизни были крайне суровыми. Сохранились воспоминания жительницы деревни Дорожково 1930-х годов. В них, в частности, говорится

«В нашей деревне было всего три самовара, которые ставили только по воскресениям. У кого не было самовара, пили из чугунков. Кроватей тоже не было, спали на лавках или на полу на соломе. Стекол в окнах не было, натягивали брюшину, от которой в избе всегда был полумрак. По вечерам сидели с лучиной, позднее появились лампы керосиновые, и то не у всех».

Понятно, что такая жизнь мало кого устраивала. Молодежь стремилась изменить ее, что зачастую приводило к конфликтам. Не остался в стороне и юный учитель.

Он считал религию одной из главных проблем. Поэтому проводил антирелигиозную пропаганду среди своих учеников, участвовал в «перепрофилировании» церквей под клубы.

А еще в те годы в Вологодской области молодежь придумывала частушки на злобу дня, которые распевала на праздниках.

Мой миленок без мозгов:

В церкви Богу молится.

Мне не надобно богов

—Буду комсомолиться.

Возможно, что Михаил Томилов знал и пел эти частушки. Впрочем, и без них ему хватало серьезных конфликтов в семье.

К сожалению, никто из близких не поддерживал его комсомольские взгляды на жизнь. Насколько всё было плохо говорит тот факт, что родная сестра не разговаривала с ним через полвека после описываемых событий, и переходила на другую сторону улицы, увидев его.

Поняв, что ему не удастся выйти из семейного конфликта победителем, Михаил в 1939 году уволился из школы и уехал в Благовещенск. Вряд ли 19-летний молодой человек мог предположить, что свяжет жизнь с Дальним Востоком почти на четверть века.

Война и литература

Почему именно Благовещенск? Ответ на этот вопрос найти уже невозможно. Но, предположим, экс-учитель хотел, чтобы между ним и его семьей было как можно больше километров.

Времени в дороге, чтобы подумать, как жить дальше, у Михаила Томилова было предостаточно. Поезд в направлении Хабаровска шёл не спеша, подолгу простаивая на узловых станциях. Один из попутчиков посоветовал парню задержаться в Благовещенске и даже дал несколько адресов предприятий, куда требовались работники.

Михаил так и поступил, устроился инструктором по подготовке кадров в управление речных путей Амурского бассейна.

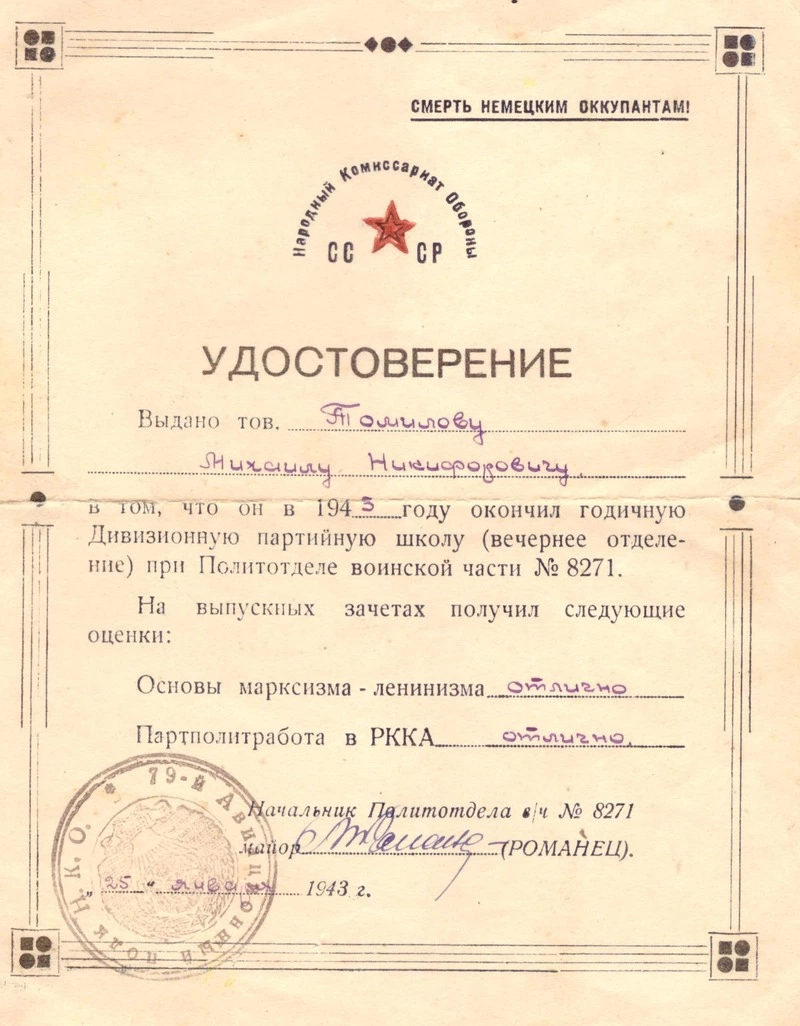

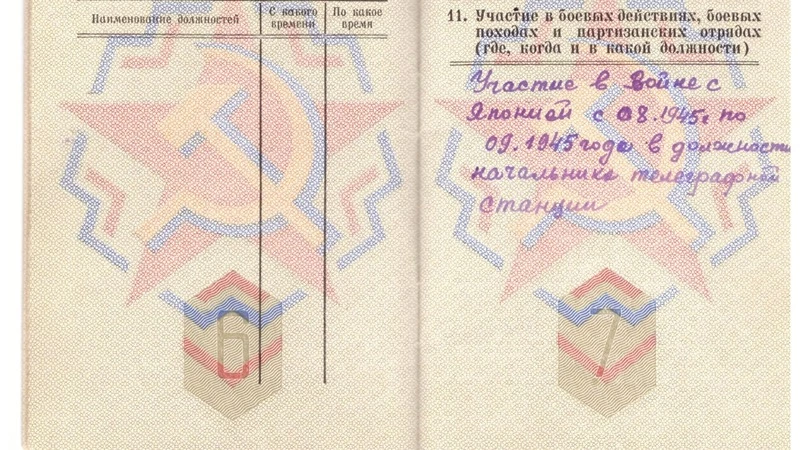

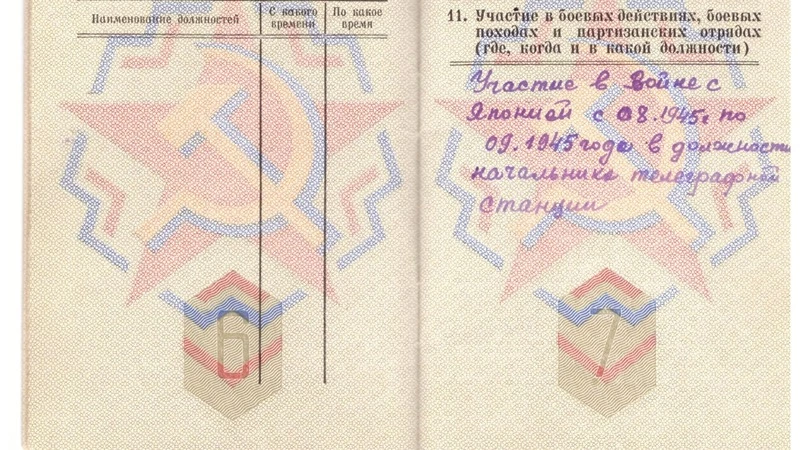

В марте следующего года его призвали в РККА. Служил на Дальневосточном фронте. Постепенно дослужился до начальника телеграфной станции.

Попутно писал небольшие заметки в боевой листок. Его хвалили, советовали писать еще. Именно тогда он начал реализовывать свою тягу к сочинительству.

В 1945 году участвовал в освобождении Южного Сахалина в рядах 5-й смешанной авиационной бригады Дальневосточного фронта.

«Дед был радистом на самолете, — рассказывает внук ветерана Борис Храмов, известный сахалинский журналист, преимущественно пишущий о спорте. — Во время одного из боевых вылетов его самолет загорелся. Пилот всё же смог дотянуть до аэродрома и спас машину. Но дед, наглотавшись дыма, мучился с лёгкими до конца жизни.

Он награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией».

Войну, к слову, вспоминать никогда не любил. И даже спустя четыре десятка лет на мои назойливые просьбы рассказать о ней, сухо отвечал, что не хочет вспоминать, как погибали его друзья».

5 октября 1945 года подошёл к концу срок службы. Встал вопрос: что делать на гражданке? Дома в Вологодской области его не ждали, да и в Приамурье тоже.

После долгих размышлений решил остаться на Сахалине – на земле, которую освобождал от японцев.

В октябре 1945 года приехал в Хонто (сейчас – Невельск) и снял комнату в доме японского рыбопромышленника. Однажды невольно стал свидетелем приступа болезни красивой японской девушки. История Итико легла в основу его рассказа «Дева искусств».

Скорее всего, это первый советский рассказ, в котором описывается быт жителей губернаторства Карафуто. Его темы вечны, как вечна сама литература: любовь, вероломство, разлука.

Удались молодому автору описания сакуры:

«Я любил эти деревца, особенно весной, когда они цветут. И сакурамбо мне нравились. По вкусу и форме они напоминают ягоды нашей черемухи: немного вязкой мякоти и косточка, похожая на маленькое темно-коричневое яичко. …Деревья цвели буйно. Издали казалось, что шалунья раскинула по ветру розовую вуаль, что сама красавица стоит где-то рядом с тобой, вот-вот возьмет тебя за руку и закружит в вальсе…».

Море потерпело поражение

В ноябре 1945 года Михаил Томилов был принят на должность заведующего Невельской начальной школы. Затем работал инспектором Невельского РОНО, завучем семилетней школы, учителем математики. Женился, у него родились дочери Виктория и Галина.

В 1948 году перешел на партийную работу. Его утвердили пропагандистом на бюро Невельского РК ВКП(б). Через несколько лет был уже заместителем заведующего отдела пропаганды и агитации. А после двухгодичной учебы в краевой партийной школе в Хабаровске стал завотделом.

Позже был переведён в Невельское мореходное училище на должность заместителя начальника по политической части.

В этот период начал сотрудничать с местной газетой «Вперёд» (позднее – «Ленинец»), где публиковались его заметки, фельетоны, стихотворения, басни и фотографии.

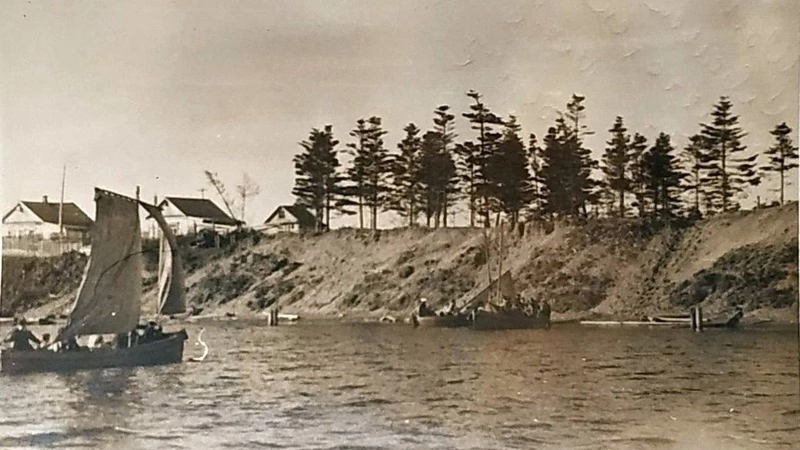

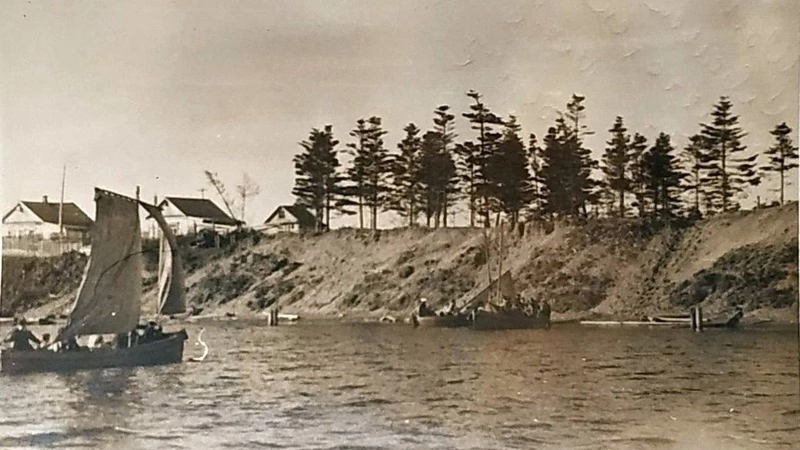

В сентябре 1957 года вместе с курсантами участвовал в шлюпочном переходе Невельск – Углегорск. За 18 дней было пройдено свыше 340 морских миль с остановками в Холмске, Чехове, Томари и Красногорске.

В основном шли на вёслах, но иногда использовали паруса. Маршрут изобиловал интересными эпизодами и происшествиями. Одна шлюпка едва не затонула. Люди не пострадали, зато пришел в негодность новый фотоаппарат, о котором замполит «мореходки» очень жалел.

По итогам похода в трудовой книжке Михаила Никифоровича появилась запись о вынесенной благодарности, а в газете «Ленинец» — большая статья.

…В районе Орлово мы попали в 9-10-балльный шторм. Море, казалось, собрало всю силу и обрушило ее на нас. Зловещие волны, одна выше другой, набегали на наши суденышки, грозясь залить свинцовой водой… Вельбот развернуло лагом, захлестнуло волной и перевернуло верх килем… Команда затонувшего вельбота была спасена. Море вновь потерпело поражение…», — написал Михаил Томилов.

Осенью 1957 года случился конфликт с начальством. Для помощи в перетаскивании угля семье Томиловых отправили несколько курсантов (отопление-то в доме было печным). Михаил Никифорович счел, что подобная эксплуатация противоречит его жизненным принципам. И уволился — в связи с переводом в редакцию холмской газеты «Ленинское знамя». Так началась его карьера профессионального журналиста.

Сначала переехал в Холмск один. Через год ему выдали ключи от новой квартиры, куда сразу же перебралась семья.

Наконец-то он мог заниматься только творчеством. Жизнь налаживалась! Вскоре его назначили заведующим отдела писем, а чуть погодя – заместителем редактора.

В газете публиковалось много его статей и заметок. Он часто бывал на предприятиях района, везде пытался найти какую-то «изюминку».

«Большие светлые окна. Возле них, в ограде, на клумбах распустились золотые шары хризантем, георгины, разноцветки. Можно подумать, что здесь квартира любительницы цветов. Но нет. Своеобразный разговор станков убеждает, что здесь производственный участок, ремонтно-инструментальный», — это из статьи о судоремзаводе.

«…Шелест и вой пурги за окном напоминают Георгию Петровичу свою недалекую юность. Она осталась в Якутии, с трескучими морозами. Гибкая береза там становится зимой хрупкой, как льдинка. А чуть забудешься – и мягкий нос превращается в ледяшку. Но такого бешеного ветра, такого липкого снега, как на Сахалине, в Якутии не бывает», — а это уже о типографии.

Удавались ему и рассказы о героях производства. Вот, например, как он описал детство машиниста Владимира Бычкова:

…Из короткого нерадостного детства Владимир Николаевич вспоминает железнодорожную станцию Синельниково, душистые сады, в которых можно забыться от обиды, бескрайние приднепровские степи, в которых тонули гудки паровозов. Они-то и звали черноголового сорванца к трудовой жизни…»

В 1960-м году Михаил Никифорович вступил в Союз журналистов СССР. Возможно, он еще долгое время радовал бы своими статьями читателей холмской газеты, но тут вышло постановление правительства СССР «Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Особенно серьёзно такое «упорядочение» сказалось на Сахалине: из-за сокращения «северного коэффициента» зарплаты резко упали. Люди стали покидать остров. Подалась на материк и семья Томиловых.

Вода кольцом

Михаил Никифорович устроился литсотрудником в газету «Советская Сибирь» (Новосибирск). Но в 1962 году вернулся на родину – в Кичменгский Городок Вологодской области. Там работал в газетах «Призыв», «Красный Север».

Потом был учителем литературы и заместителем директора Кичменгско-Городецкой средней школы, а с 1971 года до выхода на пенсию – главным редактором районной газеты «Заря Севера».

Занимался историей района и области, изучал топонимику. Вёл переписку с ведущими институтами, музеями и учеными.

Читать его топонимические изыскания невероятно интересно. Особенно, черновые наброски, где он поясняет ход мыслей и то, как пришел к своим выводам.

Например, вот как разъяснён смысл названия реки Кичменга:

«Название древнепермское: Кымч (кольцо), ен – суффикс, га – вода. В переводе на русский: вода кольцом. И это не случайно, так как в самом устье река делала кольцеобразный изгиб. По названию речки наименовали русскую крепость и село, возникшее рядом с крепостью – Кичменгский городок».

Почему, кстати, слово древнепермское? Оказывается, что до прихода русских в этих местах жили финские и пермские племена.

Он собрал много исторических артефактов, начиная с окаменелостей палеозойской и мезозойской эры. Находил и орудия труда наших далёких предков, и двуствольный пистолет времен русско-шведской войны XVIII века. Часть из них впоследствии экспонировались в районном и областном музеях.

Интересовало его и совсем недавнее прошлое. Так, он подготовил к печати материалы об участниках Великой Отечественной войны, увековечив память о своих земляках.

«Первым редактором, под руководством которого я начала работать в «Заре Севера», был Михаил Никифорович Томилов. Историк по образованию, он был своеобразным, но очень грамотным человеком, благодаря которому в газете появлялось много краеведческих материалов», — вспоминает его младшая коллега Валентина Александровна Хинцицкая.

Обожал фотографировать, умел подмечать необычные ракурсы. Большую часть его творческого багажа занимают рассказы и стихи о природе Вологодской области, которую исходил вдоль и поперёк. Любил охоту, рыбалку, сбор грибов и ягод. Случаи, приключившиеся с ним во время походов, находили отклик в творчестве.

Однажды встретил рака:

«…Отщипываю маленький кусочек корочки и кладу его рядом с камешком, который лежит на дне почти у самого берега. Рак взял корочку обеими клешнями и придвинул ее к своему рту. Потом отполз к камню, что побольше. Устроился в тени его. И затих. Довольнёшенек даром человеческим».

другой раз – белку:

«…Мне хотелось погладить бедняжку. Переплыть такую реку – не шутка. Но я сразу же отбросил эту мысль: пусть зверек отдыхает спокойно. Белочка еще посидела немного и, не торопясь, поскакала в бор…»

Потом – выдру:

«…Зверек сначала свистел тихо, как-то дружелюбно, потом все резче и настойчивее, и наконец, совсем сердито, если не сказать – зло…

Ну и сердитая хозяйка, — подумал я. – Эка важность – пришел в ее владения без приглашения.

Но хозяйка есть хозяйка. Ее воля – закон для порядочного мужчины».

Выйдя на пенсию, Михаил Никифорович не стал замыкаться в четырех стенах. Продолжил свои вылазки на природу, помогал коллегам в работе, занимался историей, любил играть в шахматы.

Он умер 8 июня 1989 года. Северяне помнят его. Записи о нем есть на сайте районной библиотеки, экспонаты, найденные им, демонстрируются в районном музее. С его творчеством можно познакомиться в архиве газеты «Заря Севера». Добрый след он оставил и на Сахалине – земле, которую в молодости освобождал от врага.

Фото предоставлено сахалинским отделением СЖР

Проект «Сахалинские журналисты-фронтовики» реализуется Региональной общественной организацией «Сахалинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» при поддержке фонда социальных инициатив «Энергия». Партнерами проекта также выступили Администрация г. Южно-Сахалинска, Государственный исторический архив Сахалинский области, Музейно-мемориальный комплекс «Победа», Сахалинский областной краеведческий музей, Охинский краеведческий музей, Сахалинская областная детская библиотека, «Российская газета», Издательский дом «Губернские ведомости», медиахолдинг «АСТВ», газета «Советский Сахалин», Издательский дом «Южно-Сахалинск сегодня».